Deux lettres ont dominé l’évènement Procore Groundbreak cette année : I.A. Elles s’imposent sur les écrans, les murs, les badges et les conversations. Deux lettres que tout le monde prononce avec curiosité, parfois avec crainte, toujours avec espoir. Les yeux brillent. Mais ce qui a marqué à Groundbreak 2025 à Houston, ce n’était pas les robot dogs, ni les humanoids, ni les holograms 3D. C’était bien plus discret. Et infiniment plus pertinent. Une industrie qui apprend enfin à intégrer l’intelligence artificielle sans la vénérer. Derrière le slogan, une lucidité tranquille : il ne s’agit plus de tout réinventer. Il s’agit de mieux exécuter.

96 % d’opportunités ignorées

96 % de la donnée générée dans la construction n’est pas exploitée. Et chaque année, on en produit 60 % de plus. Pendant que nous parlons, d’autres construisent leur avantage sur ce terrain.

C’est le premier signal. Et il pointe vers quelque chose de plus profond que la technologie.

L’utile plutôt que le spectaculaire

Les démonstrations n’étaient pas spectaculaires. C’est ce qui les rendait convaincantes.

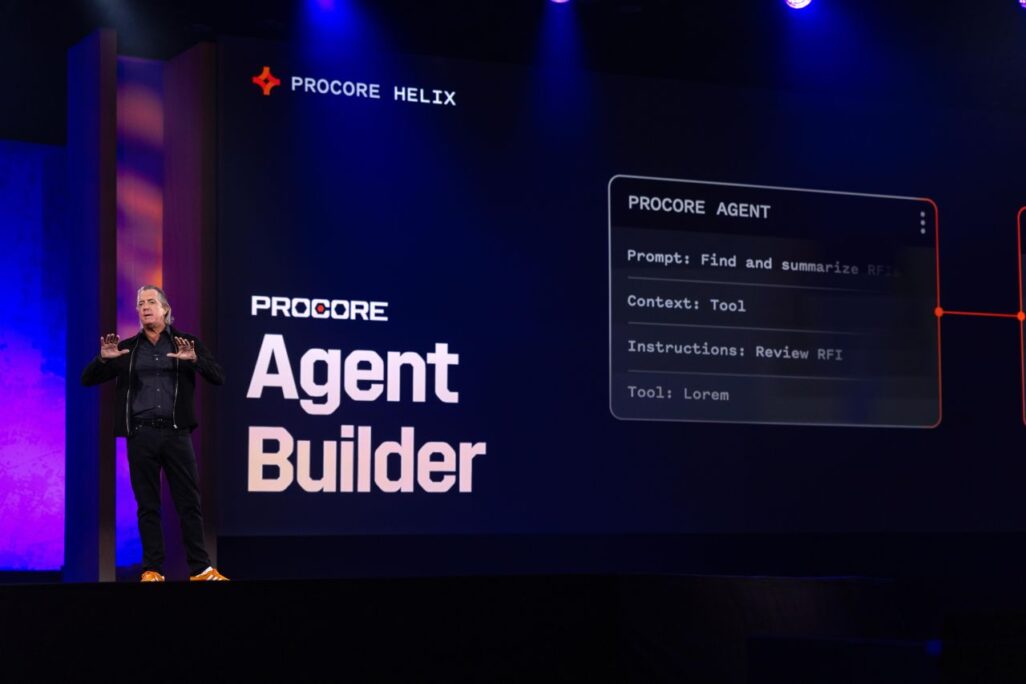

Tooey Courtemanche, Ajei Gopal et leurs équipes ont mis sous les projecteurs Assist — le copilot assistant de Procore — et Project Helix, la plateforme IA qui dominait l’Expo Hall avec la plus grande installation physique de l’espace. Paradoxal : l’IA prenant physiquement le plus de place.

Ils ont martelé l’arrivée imminente d’agents numériques qui communiquent pour digérer la donnée dormante. Qui recherchent mieux. Qui compilent plus vite. Qui anticipent. Des systèmes capables de spotter une anomalie avant qu’elle ne gâche les délais. De flaguer un écart de coût avant qu’il se creuse.

Rien de révolutionnaire. De l’utile. Bien calibré. Au service de tous les enjeux opérationnels.

Mais regardez ce qui se passe vraiment : la technologie n’est que l’instrument. Ce qui change, c’est la manière de voir les problèmes.

Apprendre vite, pas cher

Le mot d’ordre qui s’est dégagé de nombreux panels : tester sans dépenser. Apprendre sans s’épuiser.

L’innovation s’est affranchie du spectaculaire pour devenir méthodique. Les organisations qui bougent multiplient les pilotes à petite échelle, à coût contrôlé, dans un esprit d’expérimentation sobre. C’est le “fail fast” dans sa version adulte : échouer vite, mais apprendre mieux. Monter une application. La tester. La pivoter ou la supprimer. En semaines, pas en mois.

La valeur ne se mesure plus à la réussite immédiate. Elle se mesure à la vitesse d’apprentissage. C’est une différence pratique qui réoriente tout : le budget, les priorités, la manière d’évaluer les projets.

Commencer par les tâches qu’on déteste faire. Ce sont généralement les plus simples. C’est là que les agents IA gagnent le plus. Libérer du temps mental pour le travail critique. C’est le vrai levier.

Chez Compass Datacenters, Amy Marks a parlé des “failure awards” dans son interview avec notre ami Brett King de chez Procore — un moment où l’on applaudit publiquement ceux qui ont osé tenter et appris de l’échec. « On célèbre même les erreurs ». Ce n’est pas du folklore. C’est une philosophie qui dédramatise le risque et l’intègre à la culture.

Parce que c’est ça qui libère vraiment : savoir que l’essai ne sera pas puni.

La technologie libère du temps. Ce temps doit aller à la réflexion. À la création de sens. À la prise de risque calculée. Et c’est ici que tout bascule : on ne peut pas libérer les équipes pour ce travail critique si on n’a pas d’abord stabilisé la donnée. L’ordre compte.

La donnée avant tout

Sous la surface, un consensus s’impose : la donnée est le fondement.

Elle n’est plus un sous-produit administratif. C’est un matériau d’ingénierie, pas moins important que le béton ou la ferraille. Sa qualité, sa fiabilité, sa traçabilité conditionnent tout.

Les organisations qui gagnent la traitent comme un actif critique. Ce n’est pas la quantité qui crée la valeur. C’est la cohérence. Et l’exploitation. Mais surtout, c’est la pertinence : chaque rôle a besoin de la donnée qui lui est utile, pas d’un dashboard “sapin de Noël” surchargé d’indicateurs inutiles. La donnée doit rester cohérente à travers l’organisation, mais l’interface doit s’adapter aux personas. Parce qu’au final, il ne s’agit que d’une chose : prendre de bonnes décisions.

Celui qui maîtrise sa donnée — qui la nettoie, qui la fédère, qui la rend accessible — maîtrise son coût opérationnel. Celui qui la laisse fragmentée paye chaque jour cette fragmentation.

Et c’est ici que le leadership entre en jeu.

Orchestrer, ne plus ordonner

Cette mutation exige un changement de posture profond.

Le leader n’ordonne plus avec certitude. Il orchestre avec lucidité. Il fixe le cadre. Il stimule l’expérimentation. Il sécurise l’apprentissage. Il accepte l’incertitude sans céder la direction.

Le management s’évalue maintenant sur une compétence rare : articuler rigueur et curiosité. Discipline et écoute.

L’IA ne libère pas seulement du temps. Elle exige une attention nouvelle à la coordination. À la pédagogie. À la confiance. Elle rend le leadership plus visible — sa qualité se lit directement dans les résultats des équipes.

Un leader qui crée les conditions pour que la conversation émerge. Qui valorise l’apprentissage. Qui accepte l’essai. C’est ça qui va tenir le système ensemble.

La culture tient tout

Aucune transformation technologique ne s’installe sans une culture claire et incarnée.

La différence entre un groupe et une équipe ? La confiance et le respect. Les valeurs doivent se lire dans les comportements quotidiens. Pas dans les chartes. Elles se manifestent dans la manière de parler des erreurs. Dans le temps consacré à l’apprentissage collectif. Dans la façon dont on traite celui qui a osé tenter.

L’innovation ne tient que si elle s’enracine dans cette cohérence humaine.

« Le futur n’est jamais une surprise pour ceux qui l’observent en train d’arriver ».

Le moment qu’on traverse est celui d’une accélération visible. Ceux qui savent reconnaître les signaux — vraiment observer — ont une longueur d’avance. C’est un avantage concurrentiel mesurable.

Et maintenant on tient les quatre éléments : la donnée stabilisée. La technologie qui libère. La conversation qui émerge. Le leadership qui crée l’espace. Le tout enraciné dans une culture claire.

C’est le fil. Et il trace une direction.

L’ordre d’exécution

La question est simple : où en sommes-nous vraiment ? Pas où on aimerait être. Où on en est.

Il y a un ordre qui marche. D’abord la donnée. Non parce que c’est technique, mais parce que c’est stratégique. Rappelez-vous : 96 % de la donnée reste inexploitée. Nettoyer, fédérer, rendre accessible — c’est la fondation. Puis vient la culture, cette manière dont les équipes vont accueillir ce changement, dont on va légaliser l’essai, valoriser l’apprentissage. C’est l’enracinement. Ensuite le leadership : les managers changent de rôle, ils deviennent des orchestrateurs qui créent les conditions et mesurent l’apprentissage, pas seulement les résultats. La technologie suit naturellement. Elle s’installe dans un sol préparé.

Ce n’est pas une stratégie compliquée. C’est une discipline à installer progressivement avec les équipes.

Et il faut commencer maintenant. Aujourd’hui est aussi lent que l’industrie n’ira jamais.

Intelligence appliquée

Derrière les bannières restent deux lettres : I.A.

Il faut apprendre à les relire autrement. Non pas Intelligence artificielle. Mais Intelligence appliquée.

Une intelligence qui s’exprime dans la décision quotidienne. Dans la qualité opérationnelle. Dans la mesure du progrès. Une intelligence qui libère les équipes des tâches répétitives pour qu’elles se concentrent sur ce qui compte vraiment.

Le vrai enjeu n’est plus le futur. C’est maintenant.

C’est ce qui s’instaure dans nos équipes. C’est ce qu’on mesure chaque trimestre. C’est ce qu’on ajuste.

Groundbreak n’a apporté aucune révélation. Elle a confirmé une direction. Et elle a rappelé une vérité simple : aujourd’hui est aussi lent que l’industrie n’ira jamais.

À mettre en mouvement. Solidement. Sans esbroufe. Avec nos équipes.

En commençant par les données.

Crédit images : Procore